2025年6月12日、インフォバーン組織文化デザイン事業部は、スポティファイジャパン株式会社 執行役員 営業本部長・田村千秋さんを迎え、「Spotify×Sound&Thinking「聴く」から「響く」へ ~音の力でマーケティングと組織を革新する~」をテーマにクローズドトークイベントを開催。「Sound&Thinking」開発者・髙塚との対談形式で実施され、音声ストリーミング大手のSpotifyと、音による人材育成プログラム「Sound & Thinking」を展開するインフォバーンが、「音」がマーケティングと組織文化にもたらす可能性を探りました。

【Spotify】「聴く広告」はブランドをどう変えるか?

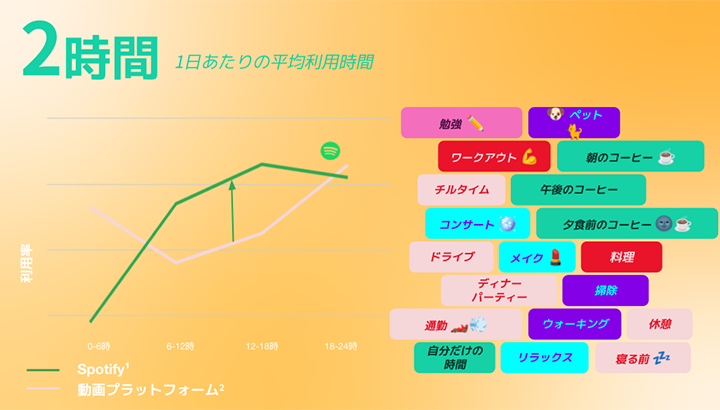

まずSpotifyの特筆すべき点は、ユーザーの1日平均使用時間が約2時間にもおよぶこと。また動画やSNSなどの他メディアがWi-Fi環境のある夜間に利用されるのに対し、仕事中、ワークアウト中、家事の最中など、日中に多く使用されていることが挙げられます。そして「世界に約7億人弱のユーザー×一日約2時間の利用」から得られる膨大なデータを活用し、ユーザーの気分や状況に応じたパーソナライズされたプレイリストとサービスを提供しています。

「例えば、昨年ローンチしたDaylistというプレイリストは、その時々のユーザーの気分に合わせた楽曲を1日4回ほど提案します。Discover Weeklyというプレイリストでは、リスナーがこれまでにSpotify上で聴いたことがないものの、きっと好きであろう曲を集めて毎週お届けしています。このような徹底的なパーソナライズにより、“Spotifyは私のセラピストよりも私のことを理解している”と言われることも」と田村さんは話します。

また、このようなSpotifyの特徴は、様々な企業がビジネスにおいて活用しています。いくつかの印象的なケーススタディが紹介されました。

<紹介された事例の一部>

①電車内でイヤホンを使用している層をターゲットにした広告配信

曲間に広告を配信する仕組みを活用。通勤・通学時の電車内でイヤホンを使用している層をターゲットとし、帰宅時間帯に日中の疲労感にマッチする商品を訴求するメッセージを届けた。多くのユーザーから共感を得られ、購買行動につながった。

②ブランドの世界観を体現し、五感を刺激する印象的な体験を提供

五感を刺激する印象的な体験を提供する施策として、商品イメージのイベントスペースを制作。ブランドの世界観を表現するプレイリストを作成し、香りや音楽、アーティストの出演を通じた体験を提供した。イベント後もSpotifyのプレイリストを通じて体験を想起できる仕組みを構築し、多くのユーザーに継続的に楽しんでいただいている。

このように、Spotifyは音楽配信プラットフォームとしての機能を大きく超え、ユーザーの気持ちに寄り添い、企業とユーザーを結ぶ新しいコミュニケーション手段として進化を続けています。

【INFOBAHN】「Sound & Thinking」 〜 音がもたらす創造性と共感 〜

一方、髙塚が考案した「Sound & Thinking」は、デザイナーたちの思考法や感覚を、ワークショップを通じて一般の方々に体感してもらい、「音」により創造性を飛躍させる人材育成プログラムです。個人の創造性を引き出し、複雑な現代社会に対して自律的にアイデアを生み出せる組織づくりを目指しています。

プログラムは2つのステップで構成されています。まず街中で「フィールドレコーディング」を行い、環境音を収集します。次に、収集した音を使って短い音楽作品を制作し、一連の体験を通じた気づきをもとに、想像を巡らせるディスカッションを行います。

昨年実施されたイベント「Sound & Thinking渋谷」では、参加者がチームで街の音を集め、渋谷のテーマソングを制作。参加者は喧騒の中から路地裏の静けさや神社、水音など、視覚だけでは気がつかなかった渋谷の一面を発見し、チームメンバーと「音」という共通テーマのもとに、新しい体験を共にすることで絆が深まったり、その人の新たな才能を見出すなど、チームビルディングや組織開発としての効果が確認されました。

Sound & Thinkingで得られる効果は主に3つ。1つ目は新しい視点の獲得です。視覚優位な状態から意識的に離れ、音を通じて世界を見つめ直すことで、普段とは異なる気づきが得られます。2つ目は、デザイン思考などの手法を実践的に体験できることです。3つ目は、体験が身体感覚として記憶に残ることです。音を通じたチームビルディング効果も確認できており、環境音のみを使用することで、音楽経験に関係なく全員が参加できる場となっています。

【Spotify×Sound&Thinking特別対談】音がひらく、共感と創造の未来

テーマ①耳から得られる体験がもたらす可能性とは?

最初のテーマでは、田村さんがSpotifyへ転職した2つの理由が語られました。1つは、それまで様々な企業でマーケティング支援をしてきた中で、蓄積される価値を提供したいと思い始めたこと。もう1つは、娘さんが中学生の時に、複数メディアを同時に使用する様子を見て、「ながら聞き」の特別な価値を発見したことです。「娘がアニメを見ながらゲーム、SNS、Spotifyを同時に使用していて、あえてアニメの音でもゲームの音でもなくSpotifyで音楽を聞いている理由はインスピレーションと心地よさを同時に得られるからだと言ってたんです」といいます。

この話題から、「音が持つ記憶想起の力」や、「感覚的な体験としての価値について議論」が展開。音は単なる聴覚情報以上に、記憶や感情を呼び覚ます重要な役割を果たすことが明らかになりました。

テーマ②生活者に「選ばれる」コンテンツや体験とは、どのように生まれるか?

2つ目のテーマでは、Spotifyのコンテンツを例に話が膨らみました。通常のAIは「クリック」や「検索」などの具体的な行動データを基にしていますが、Spotifyは顕在化されていない感情やムード、マインドといった要素が個々人にパーソナライズされたアルゴリズムに反映されています。

髙塚は、これをSound&Thinkingの「生活者への共感」をテーマにした新たな取り組みと重ね合わせ、多くの人々の共感ポイントをアルゴリズムとテクノロジーで導き出すことで、コンテンツが選ばれているのではないかと指摘。二人は、これからの社会では、よりパーソナライズされたコンテンツが求められていく中で、特に感情に基づいたパーソナライゼーションが、生活者に選ばれるコンテンツの重要な要素になっていくのではないかと結論付けました。

テーマ③今後、「音」が果たす役割はどのように変化していくか?

3つ目のテーマでは、「ながら消費」時代における音の重要性について議論が展開されました。

田村さんからは、目は開いたり閉じたり自由に動かせるのに対し、耳は常にオープンな状態であり、この特性から「ながら時間」を捉えていくにあたって、音は中心的な役割を果たすようになるのではないかという意見が飛び出しました。特に日本のマーケティング業界では、従来テレビCMの絵コンテをスタート地点地点としたプロモーション設計が主流でしたが、今後は「音」を起点としたコミュニケーション設計への転換が期待されています。

髙塚は最後に、「音には感覚を呼び覚まし、困難な状況でも新たな気づきをもたらす力がある」と強調。さらに、音を活用したビジネスには未だ大きな可能性が眠っており、今後の成長市場として期待できると締めくくりました。

関連記事:「音」により創造性を飛躍させる人材育成プログラム「Sound & Thinking」を提供

関連記事:音で感じ取る、街の新しい姿。RESEARCH Conference2024 アフターイベント「Sound & Thinking 渋谷」レポート

お問い合わせ・資料ダウンロード

デザインとコンテンツの力で、

貴社の課題解決

に伴走します

に伴走します

経験豊富な専門チームが、貴社の課題に寄り添い解決まで伴走します。具体的なご相談や詳しい資料をご希望の方はこちらから。